Las cucarachas y la sombra

Fernando Pintos

El hombre termina de subir el último tramo de las escaleras —penumbras y un leve olor mohoso, a la vez indefinido y húmedo— con el paso cansado de los que ya no quieren saber nada más de la vida, cuando menos hasta el día siguiente. Es de madrugada. Todo el viejo hotel, desde los zócalos irregulares hasta los techos descascarados, todo, pasando por esas paredes de tramos desconchados y llegando inclusive hasta el sopor de las puertas pesadamente cerradas a esta hora, todo parece dormitar apaciblemente y no habría que forzar demasiado la imaginación, ese don de los locos, los poetas y los desheredados, para representarse al edificio, desde los ci¬mientos cariados hasta las azoteas irregulares y llenas de basura y verdín, como un enorme animal antediluviano, muy cansado, muy viejo, muy sórdido, que palpita encerrado dentro de un sueño largo y enfermizo.

Y después de subir, lentamente enfila por el corredor apenas iluminado por la luz mortecina de una lamparilla que no se sabe si está muy sucia, si es muy vieja y cansada o si está a punto de gritar «¡Basta!» y estallar, para no soportar más sobre su polvorienta y cansada superficie los rastros de quién sabe cuántas generaciones de moscas, ¿cuánta pobreza y sordidez habrá presenciado en su larga y poco luminosa vida? Las lámparas también deben cansarse, al igual que la gente; ellas también, piensa distraídamente, porque los pies parecen pesarle demasiado y sobre esos hombros abatidos, cualquiera diría que descansa todo el peso de un mundo, y por eso camina con el paso lento de los vencidos y la cabeza como buscando una línea vertical con el suelo, ¿acaso antes de la evolución no éramos lagartijas o algo así? ¿Y después, tal vez algún otro bicharraco emparentado con los lemúridos? ¿Y luego, algo así como los monos? La búsqueda de una línea vertical con el piso parece ser una constante para los seres humanos, moral y físicamente… ¡Incluso para los más trepadores! Aun para esos que, de tan listos, son capaces de caminar por las paredes, no digamos ya sobre las aguas.

Entonces llega, ¡por fin!, hasta su puerta. La llave es de las viejas y muestra señales de herrumbre, rechina un poco dentro de la cerradura, que no parece mucho más joven. Tiene que girar un par de veces la llave dentro de esa cerradura para encontrar el chasquido metálico leve entonces, un chirrido de goznes y la puerta se abre. Unos pocos pasos más y un nuevo chirrido, ¡cómo resuena en el silencio de la madrugada!, para quedar a solas entre esas cuatro paredes.

Y la luz se hace, no muy intensa ni muy clara, pero luz al fin, para ofrecerle una vez más la percepción invariable de las últimas semanas: esa cama turca casi desvencijada, con la cabecera apoyada contra la única pared que no tiene lamparones de humedad, las dos mesitas de luz (una a cada lado del lecho), aquel ropero danés con la luna del espejo rajada a la mitad… La cómoda con ese estilo indefinido y, al mismo centro, aquella mesa ordinaria y algo desvencijada, cubierta con ese mantel a cuadros de nylon barato. Y también, como siempre, los mismos diarios viejos desparramados sin orden ni concierto; las mismas botellas vacías; la misma suciedad; todas esas cosas tiradas como al descuido, por aquí o por allá. Y, además, esas dos sillas guardianas y estáticas, pero al mismo tiempo excesivamente deterioradas, tal como el resto del mobiliario.

El techo está lejos, muy arriba. Más cercano, el piso de madera irregular y espantosamente seca, sedienta, que lleva un tiempo inimaginable sin conocer la caricia de la cera o de un buen lavado a conciencia, se extiende hasta las paredes como un recordatorio más, si fuera necesario, de que todo allí está infectado de vejez y decadencia. ¿No es la vejez extremada el paso que precede inmediatamente a la muerte?

El hombre arroja su portafolios sobre una silla y deja sobre la mesa el paquete, con gesto cansado. No lo abrirá y por tanto la comida, ninguna cosa del otro mundo, por supuesto, ha de quedar para mañana. Ahora el cansancio, que es enorme, lo está empujando hacia la cama. Es un hombre más bien alto, de cuerpo largo y asténico, con el aspecto de estar mal alimentado o constantemente hambriento. El rostro, bastante vulgar, ostenta unas ojeras muy pronunciadas y una boca fina, casi torcida por una especie de rictus constante de amargura. Se desnuda lentamente, poniendo la ropa con cuidado sobre el respaldo de una de las sillas. Luego, se sienta pesadamente sobre un costado de la cama turca y piensa. Sólo piensa.

* * * * *

Las cucarachas estaban allí desde tiempo inmemorial. Mucho antes de que se construyeran aquel cuarto y el resto del edificio. Habían estado desde antes de que el primer hombre caminase sobre la Tierra y estarían cuando ya no quedase memoria de la especie humana, incontables eones después de la catástrofe final. Pero, ahora, ellas sintieron la presencia del hombre en aquella habitación como una intrusión que podía convertirse fácilmente en amenaza, y por ello se acurrucaron, restregando quitina contra quitina y leves estremecimientos nerviosos, en el fondo de sus escondrijos húmedos y tenebrosos. Las cucarachas sentían que un invisible campo de fuerza las repelía hacia la oscuridad total.

Afuera, entre las cuatro paredes de la habitación, las dos luces se unían para formar una barrera implacable y ofensiva, que las hería, que las rechazaba, que parecía perseguirlas hasta lo más profundo de los tenebrosos escondrijos donde se apiñaban.

Aquellas dos luces se confundían en una, para emanar radiaciones lentas y seguras que se iban deslizando alrededor de aquel enorme cuerpo humano que trajinaba, pesadamente, sobre las viejas maderas del piso polvoriento.

Hacía muchos días que aquella presencia atemorizante ocupaba el lugar, sembrando todo a su alrededor con unos efluvios repulsivos que acentuaban el temor de las cucarachas hacia la luz —las luces— y que las obligaban a esconderse con temor cada día renovado.

Sin embargo, hoy aquella sensación de temor que tanto las había atormentado se estaba debilitando, como si un leve resquebrajamiento se estuviera produciendo en aquella pared de energía que tanto las atemorizaba.

Las cucarachas seguían removiéndose inquietas en sus escondrijos.

* * * * *

¿Cuántas semanas ya, aquí? El hombre se quitaba lentamente las medias —estaban rotas en varios lados y olían fuertemente— y después se estiraba todo lo posible sobre la superficie de la cama, como si fuera un gato grande y lampiño, un extraño animal desperezándose con fatiga y dolor. ¡Tantas semanas! ¡Parecería una vida entera, Señor! La almohada era irregular, pero cómoda después de todo. El hombre meditaba: estaba solo y sin esperanzas. Nada más que un empleo mísero e inseguro y nada de futuro por delante. A las espaldas, fracasos y frustración, dolor y desengaño. Al frente, la nada más absoluta. ¿Qué había hecho para merecer esto? Nada, pero la vida es así, ni cruel ni irracional, ni salvaje ni inmoral, es simplemente la vida, de la misma forma que el vaivén de las olas es parte del mar y el movimiento de las nubes es parte de la atmósfera. ¡Pero tantas cosas perdidas, tantas ilusiones por el camino! ¿Acaso la desesperanza y el dolor de un hombre no significaban nada, no le importaban a nadie? Se hacía evidente que no.

El hombre dio vuelta en la cama, porque le era imposible dormir. Había apagado la luz y casi nada se distinguía en la oscuridad imperante, ni siquiera la mesa de noche ahí mismo, tan cercana. Y entonces pensó: lo había perdido todo… Alguna vez tuvo algo, pero ahora no quedaba nada de todo aquello, apenas esa desolación de cuarto donde reposaba, esa ropa que llevaba puesta al llegar y alguna otra muda, cosa más o cosa menos, también un reloj de pulsera muy antiguo y demasiado barato, dos pares de zapatos con las suelas gastadas hasta el desfallecimiento y poco, muy poco dinero en los bolsillos, pues él no era de los que pueden darse el lujo de cargar billetera, ¿para qué? ¿Qué tanto hubiera podido meter adentro? Las mesas de noche son de madera oscura y gastada, comidas por la polilla y además salpicadas con unos manchones indefinibles que en un tiempo pasado e inidentificable, habrán dejado como huella de su tránsito muchas personas, imposibles de definir tan siquiera apelando a la imaginación. ¿Desheredados, desposeídos? ¿Tan fracasados como él mismo? Imaginó ahora: aquel mismo cuarto, transformado en una isla en medio de la oscuridad. Afuera no existiría absolutamente nada, apenas tinieblas y vacío más allá de esas paredes y aquella puerta, su único pasaporte hacia el exterior ignoto y atemorizante. Aquel mísero lugar era una isla y a ella habían llegado, en distintos momentos de un tiempo tan largo como impreciso, otros como él, náufragos de aquel mundo exterior hostil que es la vida. Náufragos agobiados por el tiempo, con los estómagos casi constantemente vacíos, con las miradas desvaídas y con el alma en jirones. ¿Acaso podría llamarse a eso gente? En esa mesa de noche que está a la derecha de la cama se apilan algunos libros usados que, en algún momento, significaron una alegría pasajera o una evasión más o menos fugaz de la realidad. Dos o tres de ellos están forrados con celofán, una vieja costumbre de los días tan lejanos de escuela, cuando quedaban por delante tantos tropiezos ni siquiera imaginables. Ni sabe cuánto tiempo han estado con él, trasegando de un lugar hacia otro. Precisamente, en la última página de un libro que ya no tiene pero añora, había un poema que siempre recuerda cuando piensa en la miseria de su vida presente, unas palabras que le vienen una y otra vez a la mente —no las podría borrar de ahí, por más que quisiera— acompañadas por una desoladora sensación de amargura:

Bajo el ancho y estrellado cielo…

Cava la tumba y deja que me tienda…

Alegre viví y alegre moriré.

Que éste sea el verso que grabes para mí:

«Aquí yace, donde anhelaba estar».

A casa vuelve el marinero, a casa desde el mar…

Y a casa vuelve el cazador, desde la montaña.

Bueno: ésta es su casa ahora y casi también, ésta es —o será— su tumba. Afuera el estrellado cielo, afuera el mar y afuera la montaña, más allá de estas frías paredes. Con los ojos cerrados en la oscuridad recuerda los títulos de los libros que le quedan y que descansan apilados ahí en la mesita, al alcance de su mano: «Sophie», de William Styron; «Caín y Abel», de Jeffrey Archer; «El ángel sombrío», de Mika Waltari; «El tren llegó puntual», de Heinrich Böhl; «La hora del vampiro», «Verano de co¬rrup¬ción» y «Cementerio de animales», de Stephen King. Todos ellos hablan de tragedias, de dolor, de muerte, desesperación… De cosas terribles que a veces suceden más allá de la comprensión humana y que siempre, absolutamente siempre, rebasan la humana capacidad de sufrimiento… También, en algunos casos, estos libros hablan de suicidio. Y tienen párrafos leídos y releídos, como con una enfermiza delectación. Como ése de la página 385 de la manoseada edición (Grijalbo) de «Sophie», to¬tal¬mente cubierto con trazos de un marcador fosforescente amarillo casi desvanecido: «…No debería dejar disolver la cápsula en la boca sino morderla con fuerza, le dijo él, ni preocuparse por la rápida y agridulce sensación gustativa que notaría, como de almendras, con un olor parecido al de los melocotones… y luego nada; el vacío. Una profunda y negra nada —¡Rien, nothing, nada!— conseguida de una manera tan completa e instantánea que no permite percibir la llegada del dolor. Dijo que era posible, quizás, una fracción de segundo de malestar, pero tan breve como un hipido. ¡Rien, nothing, niente, nada!»…

No era ése el único párrafo remarcado, el hombre lo recordaba ahora como siempre lo hacía en estos momentos de soledad tan frecuentes, cuando se mecía apresado entre la fatiga, la desesperación y la cercanía del sueño. Y también estaba remarcado —pero con verde, también empalidecido— otro pasaje para él muy importante. Era el último relato de «Verano de corrupción» (otra edición de Grijalbo, muy vieja y manoseada), en la página 318.

Aquel pasaje, en cuestión, decía: «…Se metió las pastillas en la boca, se las tragó con agua. Tomó luego otras tres, después tres más… Volvió a llenar el vaso de agua, pero no tomó más pastillas de momento. Si tomaba demasiadas, podía dar al traste con su objetivo. Podría devolverlas y le sacarían los residuos del estómago y le salvarían para todas las indignidades a las que americanos e israelíes planearan someterle. No era su intención quitarse la vida como una hansfrau en un arrebato histérico. Cuando empezara a sentirse soñoliento, tomaría unas cuantas más. Así sería perfecto».

¡Perfecto!

Una muerte con cianuro de sodio, otra con Seconal. No importaban los contextos de ambos pasajes, el uno referido a la pareja torturada por el recuerdo de los siniestros campos de concentración de Hitler, el otro sobre el anciano carnicero nazi que quiere escapar a la justicia de los que ni olvidan ni perdonan, después de que ha sido descubierto. El hombre ha releído los dos pasajes muchísimas veces estos últimos días, hasta el punto —casi— de raspar el papel con el paso doloroso de su mirada. «Sophie», sobre todo, es un libro que lo emociona hasta las lágrimas, por el final trágico sobre todo, y ha subrayado (también allí) ese poema de Emily Dickinson que Stingo, el protagonista, lee casi al final, frente a los cadáveres de Nathan y Sophie, los otros dos lados de aquel difícil triángulo de amor y paranoia y además sus amigos, suicidas. Él lo recuerda así:

Haz amplia esta cama

haz esta cama con temor;

espera en ella el postrer juicio,

sereno y excelente.

Que sea recto su colchón

y redonda sea su almohada,

que ningún rayo dorado de sol

llegue jamás, a perturbarla.

¡Tan sencillo y a la vez tan directo hacia el centro del alma!

Pero ésa era una versión muy ajustada al texto original, en inglés. En última instancia, el hombre prefería la traducción del mismo poema que aparece, por dos veces, en aquella película que (adaptando con bastante imaginación la novela original) había dirigido Alan Pakula en 1982. Kevin Kline es el esquizofrénico Nathan, Meryl Streep la Sofía del título y Peter MacNicol, Stingo, el testigo y relator (no otra cosa que el Alter Ego del propio Styron, él lo sabía perfectamente). Allí, en donde Nathan y Sophie y Stingo tienen unos rostros terriblemente humanos (por tanto, conmovedores) y bien creíbles… Y allí, en donde el sentido del poema parecería estar mucho mejor adaptado a la idiosincrasia de la lengua española. Él había visto cuando menos siete veces la película (el seis es número peligroso, el del demonio, según había visto en aquella otra cinta, «La profecía», que interpretaba un maduro Gregory Peck), y en ninguna de ellas pudo dejar de emocionarse hasta las lágrimas, sobre todo frente a ese final tan trágico, que se le antojaba tan íntimamente cercano a él mismo. Después de cada una de aquellas veces se había reprochado aquellas lágrimas fáciles. Mas, por alguna oscura razón, la suerte amarga de los protagonistas se le ocurría misteriosamente vinculada con la suya, a través de algún sendero desconocido y simbólico. Quizás fue por ello que se había tomado el trabajo de escribir en un papel aquella otra versión del poema de la Dickinson. Ahora ese papel, cuidadosamente doblado, se encontraba haciendo de marcador entre las páginas 384 y 385 de la novela. Y por haberlo manoseado tanto, a causa de haberlo leído y releído hasta la saciedad, el hombre se sabía ese pasaje de memoria:

Haz amplia la cama,

hazla con reverencia.

Que espere

el día del juicio

confortable y buena.

Que sea su colchón firme,

redonda su almohada.

Que hasta del sol

esté resguardada…

Porque aparte de los libros, otra evasión preferida por el hombre es el cine, esa fábrica de ilusiones que, ¡todavía! (aunque ya termina el Siglo), sigue funcionando. Pero el cine requiere dinero y pocas veces él tiene. ¡Y el sueño que no viene, cuando el cuerpo está más cansado y cuando el ánimo flaquea más! Treinta y nueve años que parecieran muchos más, encima de los hombros. Pero después de todo, cuando menos ese cansancio, esa soledad, ese dolor en cada uno de los músculos y las articulaciones —perfectamente identificables, entre la oscuridad y en algún rincón de su conciencia—, todo eso es suyo. Parte de su isla y ajeno al mundo exterior, que pasa de largo sin tener la menor idea sobre ese dolor físico, sobre esa angustia existencial que a veces parecen sepultarlo. ¿Llegar a los treinta y nueve años de vida, para eso? En la otra mesa de noche permanece velando el despertador verde y ventrudo, un viejo tacho muy sonoro que no cesa en su obsesivo tic tac, tic tac, tic tac, como si constantemente quisiera recordar algo, como si se empeñara, con un cierto dejo de malignidad, en no dejar dormir al ocupante de esta cama que huele a cuerpo y también un poco a rastros de orina, tic tac, tic tac, tic tac, puede que en algún lugar esté sonando así el paso del tiempo, el inútil pataleo de la eternidad. En la oscuridad cierra los ojos con fuerza y piensa una y otra vez: «Tengo que dormirme, ¡ya!». Pero el sueño se retarda. Porque el sueño para la gente como él no sólo es descanso y olvido, sino también alimento. Y con los ojos fuertemente cerrados, dando vueltas una y otra vez en la cama de sábanas casi ásperas por ordinarias, repasa mentalmente, como ya hizo con las dos mesas de noche, el resto de la habitación, hasta detenerse al borde del medio espejo del ropero, en el que ha tratado de mirarse entero tantas veces, sin conseguirlo del todo, pero que (luna partida a la mitad) le devuelve la imagen de un hombre cortado al medio, un medio-hombre, el reflejo de un mundo increíblemente real, absurdamente razonable y además enfermo de una lógica surrealista. La imagen quebrada podría ser cualquier cosa dentro de una imaginación calenturienta, pero a veces a él le ha parecido un enorme signo de interrogación, seguido por una gran carcajada burlesca, tic tac, tic tac, tic tac,

«¡Basta!»…

* * * * *

Las cucarachas son insectos del orden de los orópteros, pertenecientes a la familia de los blátidos. Esto las transforma en parientes de las langostas, los saltamontes y los grillos, a pesar de que su aspecto difiere mucho de todos ellos y se aproxima más al de los escarabajos. Tienen una antigüedad enorme y siempre han sido —lo siguen siendo— una de las pla¬gas más persistentes para el hombre.

Aparecieron hace más de doscientos cincuenta millones de años, entre los primeros insectos que conoció el mundo. Y eran tan abundantes durante el carbonífero superior —mucho antes de que se desarrollaran las aves y los mamíferos—, que este período es denominado, a veces, «Edad de la Cucaracha».

Actualmente se conocen unas dos mil trescientas especies de cucarachas, la mayoría tropicales. Pero han experimentado muy pocos cambios después de millones de años de evolución. Prosperan y se crían en sitios oscuros, húmedos y preferiblemente calientes, cerca de las tuberías de agua y de vapor, en las cocinas y carboneras, en todos los rincones y huecos en donde la limpieza no es asunto frecuente. Incluso proliferan por debajo de los pisos.

El cuerpo, que es generalmente oval, aplastado y quitinoso, con extensión variable (cinco a treinta milímetros en especies europeas, más de ocho centímetros en algunas de América), les permite deslizarse por las grietas y corren con gran ligereza, porque tienen patas largas y robustas. El macho tiene alas, pero no en todas las especies es capaz de volar.

Entre las cucarachas que infestan las viviendas humanas, destacan unas pocas variedades. La cucaracha parda germánica o «Blatella germanica», de centímetro y medio de longitud, es la más pequeña y tiene inclinación especial a infestar las cocinas de las casas. La cucaracha negra o «Blatta orientalis», que le supera en tamaño (unos dos centímetros y medio), tiene una preferencia acusada por los sótanos húmedos y oscuros, pero no desprecia los sumideros y las bañeras. Es una gran corredora y parece ser originaria de la India, aunque se ha extendido por todo el planeta sin solución de continuidad. La cucaracha voladora americana o «Periplaneta americana», que tiene el cuerpo pardo rojizo y alcanza unos cuatro centímetros de longitud frecuenta sótanos, depósitos, tuberías, plantas industriales y barcos.

La mayoría de las cucarachas son coprófagas omnívoras. Prefieren los alimentos harinosos y dulces, pero no desprecian cualquier otro, pues suelen alimentarse con una cantidad increíble de sustancias: cuero, cartones, papeles, esputos, excrementos, telas y otros insectos… Aunque se afirma que han llegado a comer papel de esmeril y otras sustancias poco usuales. Muchas veces inutilizan las cosas que no comen, porque las dejan impregnadas con un olor característico y repulsivo, proveniente de unas glándulas que tienen en el dorso.

La cucaracha es uno de los seres más desagradables conocidos por el hombre y casi todas las personas experimentan un rechazo en cierta medida irracional frente a ellas. Cuando alguien se les acerca, las cucarachas huyen de inmediato y buscan refugio en el primer lugar que encuentran.

Algún escritor de ciencia-ficción ha sugerido que este ser —al igual que las serpientes, arañas y ratas— podría ser originario de otro planeta y haber sido sembrado en el nuestro por viajeros estelares. Esa teoría pretende explicar el escalofrío instintivo que todos los humanos experimentan con apenas mirarlas.

* * * * *

Bruscamente enciende la lámpara, se levanta y camina con paso vacilante hasta situarse frente al espejo y se escruta el rostro con atención y es como si nunca hubiera visto ninguno de esos rasgos, él, apenas un punto casi invisible en la nada total, y es como si debiera preguntarle a ese reflejo incompleto, quién será ese hombre extraño que por ahí asoma, ese rostro que —detalle inquietante— resulta al mismo tiempo absolutamente extraño y totalmente familiar, él mismo. Sonríe. Una mueca. Un visage. Se toca lentamente el rostro con ambas manos, los dedos comienzan a recorrer esa geografía de piel y carne, reconociendo, palpando… Y, al menos, así le resulta un poco más persistente la sensación de realidad y la impresión de pertenecer a un mundo material que se encuentra aquí, tic tac, tic tac, tic tac, de este lado del espejo. «Ésta es la realidad, éste soy yo y éste que me rodea, mi único mundo», piensa. Pero (tic tac, tic tac, tic tac) a su alrededor la realidad es una sola, cada vez más gris, más fría en el centro mismo de esa madrugada que le resbala por los rasgos cansados y el cuerpo dolorido.

Un rato después la luz se apaga y el hombre permanece aún un buen rato con los ojos abiertos, acompañado por su angustia y por la imprecisión de ese futuro que parece reír desde muy cerca, con las mismas fauces rojizas que algún día exhibieron los hornos crematorios en los campos de concentración.

* * * * *

«…En muchas tradiciones orales y escritas que se pierden en la noche de los tiempos, las cucarachas se asocian, muy frecuentemente, con manifestaciones y seres demoníacos. Por ejemplo, estos repelentes insectos son mencionados ominosamente en uno de los pasajes más estremecedores de “De Vermis Misteriis”, aquel libro maldito que escribió el nigromante Ludvig Prinn, único sobreviviente de la novena cruzada, bastante tiempo antes de morir en la hoguera»…Y de todos aquellos seres inmundos que acechan en los rincones oscuros de la tie¬rra, ellas se cuentan entre los predilectos, porque arrastran su maldad por lugares no ya inaccesibles sino insospechados para los hijos de los hombres. Ellas, las cucarachas, serían capaces, en momento y lugar adecuados, de abrir las puertas que dan entrada, en el mundo de la luz, a unos seres sin nombre cuyos hálitos inmundos provocarían el colapso inmediato de cualquier forma de vida acostumbrada a la luz que se pusiera a sus alcances….

«Dos de los siete libros crípticos de Hsan recogen conjuros que sólo algunos iniciados pueden comprender y que incluyen, como elemento principal, a la cucaracha (viva o muerta, de acuerdo a lo que se quiera hacer o conseguir). Y también se cita a las cucarachas, con general aprensión, en otros textos, generalmente ocultos a la curiosidad de los profanos. El “De Masticatione Mortuorum in Tumulis”, de Raufft; el “Unaussprechlichen Kulten”, de Von Juntz; el “Ars Magna et Ultima”, de Lulio, y la “Cryptomensys Patefacta”, de Falconer, son sólo algunos de ellos»…

* * * * *

Luego de otro día muy largo llega otra vez ante la puerta silenciosa, la abre y se sumerge en la cotidiana soledad del cuarto inmutable. ¡Su cuarto! La luz lame las mismas paredes descascaradas. El mobiliario y el leve olor, mezcla de cosas indefinidamente sucias o sospechosamente húmedas. El reloj recién marca las doce menos cuarto y junto con el cansancio, el desaliento, la soledad, una noche larga le espera.

* * * * *

(…Y las cucarachas comienzan a revolverse inquietas en sus oscuros reductos porque, con ese oscuro instinto de todos los seres malignos, saben que el momento se acerca y perciben que el hombre está nuevamente cerca de ellas. Esa presencia física que deambula pesadamente por la habitación las asusta todavía, porque aún hay dos luces muy potentes que se mezclan y superponen y al hacerlo, hieren y rechazan con fuerza, empujan hacia las tinieblas; hieren incluso a las antenas que tímidamente pretenden salir de las sombras en una intentona de exploración. Sin embargo y como una novedad gratificante, una de las dos luces cede cada vez más, retrocede y deja libre el camino. Es la luz que más duele, la que provoca el pánico mayor. Las cucarachas se estremecen en sus recónditos intersticios fungosos y polvorientos, con una especie de éxtasis que proviene desde fondo de los instintos más oscuros)…

* * * * *

Pero el hombre, tumbado pesadamente sobre la cama, jadea penosamente, como si el aire le fuera faltando gradualmente, con cada momento que pasa. No es el cuerpo quién sufre, sino el alma, la mente, el espíritu, esa confusa conjunción de conceptos inasibles para los materialistas. El hombre ahora piensa: el mundo se ha derrumbado sobre él una vez más y no tiene fuerzas siquiera para susurrar, «no los perdones, Señor, porque saben perfectamente todo aquello que hacen». Porque, ¿y si después de todo, no lo supieran? Se había quedado sin trabajo, sin su mínimo y mísero empleo, aquella misma tarde. «Ahí tiene su liquidación y que tenga mucha suerte»”. Aquella noticia le había caído sobre la cabeza como un verdadero baldazo de agua helada, ¡quién iba a esperárselo!, así que, después de todo, se quedaba definitivamente sin trabajo y tenía que lanzarse a la calle, a caminar. Gastar zapatos. Buscar lo que saliera, con una desesperación que parecía nacerle desde el bajo vientre como una extraña coraza de hielo para ir subiendo hacia el mismo centro del estómago y quedarse justamente allí, mordiendo, empujando y corroyendo, sin la menor piedad… ¡Es tan sencillo dejar a un pobre diablo sin trabajo y sin tan siquiera un mísero lugar en donde caerse muerto! Eso significaba muchas cosas. Para empezar, ya no podría pagar ni siquiera este cuarto viejo de paredes desconchadas; tampoco tendría dinero para mal comer; ni tan siquiera dispondría de un rincón donde apilar sus escasos y queridos libros… Y ni siquiera le quedaría algún sobrante para ir a cines de segunda, para olvidarse de la vida —de su vida— por dos, o tres, o cuatro horas, cuando menos, cada domingo, en aquellas funciones matinales en algunas de las cuales, y con suerte, podía ver un par de películas bastante buenas y recientes, sin hacer ningún caso a la profusión de muchachitos bulliciosos, niños quejosos, preadolescentes ruidosos, masticando rosetas de maíz y bebiéndose coca-colas frescas y burbujeantes. ¡Pero todo aquello qué importaba! El boleto para aquellas funciones era mucho más barato y podía ver dos películas, ¡dos, nada menos! Y eso era mucho para un hombre que no tenía ni presente ni futuro pero que, por lo menos, amaba con moderada pasión el cine (y también a los libros. Ahora ni eso podría permitirse, y tal certeza era una de las cosas que más le dolían. Desde mucho tiempo atrás había carecido de un verdadero hogar, ¡vamos!, uno como esos que se ven en las películas americanas, o en los anuncios de los periódicos, o en los spots comerciales de la televisión (ni siquiera tenía un viejo televisor en blanco y negro, pero a veces se las ingeniaba para ver algún programa, en un bar, en la casa de algún conocido o en la calle, frente a una vidriera llena de aparatos flamantes), algo imaginado por cineastas o publicistas, una institución elogiada por los periodistas, pero para él, más que nada, algo tan concreto y material como un sitio confortable y limpio, agradable y con buen olor, habitado por gente que lo quiera a uno o que lo respete: que le asigne un lugar bien determinado dentro de un universo pulcro y bien ordenado. En esos lugares donde no reina la congoja —más que de forma circunstancial y pasajera, aunque, es bien sabido, estará al menos en todos los buenos libretos publicitarios y cinematográficos, aunque el final todo se arreglará y «Colorín colorado», ¡The End!… Un final feliz, vamos… No, no tenía un hogar de esa clase ni de ninguna otra, pero tampoco tenía el cariño de una mujer.

No sólo el cuerpo, el sexo de una mujer, lo cual ya es terriblemente importante para cualquier hombre —sobre todo para los solitarios y desahuciados, como él—, pues esas son cosas que a veces se pueden comprar más o menos baratas. No, ni el sexo ni el cuerpo (curvas, texturas, suavidades, turgencias, morbideces, sonidos, perfumes difuminados, sutiles aromas de intimidad, todo incitando a los sentidos exasperados) de la mujer, ¡cualquier mujer!, sino su compañía y su amor. Pero tampoco tenía esperanzas de conseguir algo así, ¡una mujer! ¡Las mujeres tienen tantas calidades y cualidades que ayudan a hacer mejor la existencia! Son limpias y ordenadas, y además juiciosas y dotadas —por lo general— con un sólido sentido común para afrontar la vida diaria. También son valientes, nunca tienen miedo a ir al consultorio del dentista y soportan con un estoicismo increíble los reglamentarios nueve meses de gestación y las horas largas, dolorosas y sobresaltadas de los alumbramientos. Y, mejor todavía: saben transmitir ese valor al hombre que tienen a su lado, cuando realmente lo quieren. Tienen espíritu de equipo, siempre que se considere a una familia o a una pareja como tal. ¡Una mujer puede tener tanto para dar, aun en medio de la peor pobreza! Pero él no la tenía. Y por ello se sentía cada vez más pequeño. Porque la gente comienza a encogerse fatalmente cuando la vacían de toda su esperanza. Los hombres están sostenidos por dos esqueletos: uno de huesos, el otro de ilusiones. Cuando ya no queda de éstas ni siquiera un rastro, fatalmente el primer esqueleto, el óseo, sufre lo indecible y comienza a doblegarse bajo el peso de una gravitación implacable. Entonces, los cuerpos se encogen, las cabezas se abaten, las arrugas se marcan con dolorosa persistencia en los rostros y hasta los ojos parecen perder brillo y color. Fácil resulta en esas circunstancias, soltar las amarras de la propia envoltura corporal y extrapolarse hacia lugares insospechables, con la imaginación como único vehículo (¿el delirio también?) y contemplarse desde lejos, con unos ojos inmateriales pero atentos, y verse ahí, tendido sobre esa cama desvencijada, como si se fuera un simple borrón color carne encima de esas sábanas descoloridas y remendadas; mirarse así y sentir por sí mismo una infinita lástima y encontrarse repentinamente casi al borde de los precipicios traicioneros del llanto, y no poder evitar entonces atraer a la memoria otro verso fugaz, éste de García Lorca:

Hoy siento en el corazón

un vago temblor de estrellas

y todas las rosas son,

tan blancas como mi pena…

¡Estrellas temblorosas y rosas blancas! Pero, ¿en dónde? Pena, solamente pena existe y palpita ahí, sobre esa cama y entre esas cuatro frías paredes; una pena acentuada atrozmente por cada letra del poema, que parece acuchillarle el alma, para hacer que toda la única y total extensión del cuerpo y del espíritu se transforme en víctima indivisible de la misma sensación de soledad y vacío; de todo eso que provoca desazón y desconsuelo y que arranca lágrimas, un llanto solitario sin espacio para vergüenzas o pudores, porque no hay allí nadie que pueda presenciarlo, ni siquiera un perro vagabundo que —si lo hubiera— seguramente se acercaría solícito y tímido, como aquellos otros entrañables, de la niñez, para provocar con esa delicada solicitud —una solidaridad que parece ser patrimonio exclusivo de los tristes y los desheredados— todavía más llanto, unas lágrimas cálidas y fáciles, deslizándose por las vertientes de ese rostro cansado.

El hombre no experimentaba ninguna clase de temor porque, de cualquier manera, lo que pudiese venir no podría ser peor que lo que ya tenía. Meditó:«“Pienso, entonces, debe ser que existo». Era también algo cruel, «…Es muy cierto: No hay peor dolor que la vida consciente», un pensamiento que fluía natural, sin que se diera cuenta de que se trataba de otro pequeño plagio, pues lo expresaba tal cual lo había escrito Darío. En un brevísimo instante, prendió en su mente la chispa de la comprensión y supo lo que debía hacer finalmente. «Yo sí sé lo que voy a hacer», pensó. Pero no quiso dejar el concepto así, incompleto, en el aire: «Si Dios existe, entonces que me perdone». Sumergido en los claroscuros de esta luz mortecina, con las paredes sórdidas de aquel cuarto como testigos únicos e impersonales, conducido por una enorme amargura, que parecía anegar no sólo a él sino todo cuanto había a su alrededor, había tomado la determinación más personal de toda su vida: ¡Terminar con todo! «La vida no vale la pena si no es para quemarla en alguna empresa grande», había dicho alguien famoso alguna vez. ¡Qué pensamiento más amplio y hermoso! Pero, entonces, ¿en qué había quemado este hombre la suya? La había incinerado a través de una sucesión de sordideces y ruindades; nada grande ni trascedente por cierto, pese a los sueños que, ¡cómo no!, había alentado con un tibio y escondido fervor, desde pequeño, siempre esperando, siempre intentando, siempre diciendo: «Mañana todo mejorará». ¿Y qué, después de todo? Gradualmente, las cosas habían ido empeorando. Y ahora estaba metido, hasta las coyundas, en este preciso momento y en este mismo lugar.

Se concentró entonces sobre «Sophie» y «Verano de corrupción» (Styron más King), pero sólo en aquellos dos precisos pasajes que le interesaban más y que había vuelto a releer varias veces en los últimos días. Ahí estaba la respuesta, ¡claramente impresa sobre unos centímetros cuadrados de papel de no muy buena calidad! ¿Acaso no es algo ínfimo la vida de un hombre? ¿No se puede llegar a ser desdichado y a estar vencido, hasta extremos sólo imaginables por uno mismo en cada específica circunstancia? La bombilla del techo permanecía apagada y sólo la portátil irradiaba algo de luz en ese momento, jugando extrañamente con claros y oscuros sucesivos sobre la faz atormentada del hombre. Y en ese pensamiento confuso y adolorido, «la mejor forma de hacerlo» iba concretándose, poco a poco, en una idea única y obsesiva: terminar de una vez con todo.

La mejor de las formas para hacerlo tenía que ver con un tránsito indoloro, sin sensaciones lancinantes y sin el fluir de sangre, dos cosas que le asustaban hasta lo indecible. ¿Cómo conseguir cianuro? Imposible. Los somníferos aparecían como algo más viable, más suave y menos siniestro. Desde muchos días atrás guardaba un frasco de somníferos en el cajón de una de las mesas de luz. Ahora abrió ese cajón y tomó con su mano derecha el frasco, pequeño, llevándolo hasta casi la altura de los ojos para examinarlo atentamente. Había un vaso de agua sobre la mesa de luz. Destapó el frasco con cierta parsimonia fue sacando las pastillas de una en una, eran veinte exactas, y las fue agrupando en cinco montoncitos iguales de apariencia inofensiva… Eran blancas, pequeñas, y parecía mentira que con ellas, ingiriéndolas de a poco, como el viejo carnicero nazi de aquel relato de King, pudiera terminarse con una vida humana, pero así era, en efecto. Le parecía que el que estaba haciendo eso era otro, no él, y era una extraña sensación de irrealidad. Recordó: ¿qué sabía a ciencia cierta sobre el suicidio? Alguna vez había leído —no mucho tiempo atrás— que en Estados Unidos, esa renovada Sodoma posmoderna, unas veinticinco mil personas se quitaban la vida cada año. Pero como muchos suicidios se disfrazaban como accidentes (sobredosis de drogas o colisiones fatales de tránsito), el número real podría ser mucho mayor, ¿unos treinta mil, quizás? También había leído, y recordaba vívidamente, que el número de suicidas era relativamente alto entre los solteros y mucho más todavía entre los divorciados, los solitarios, los sin pareja. En 1897 y tras un largo proceso de investigación y análisis, Emile Durkheim había publicado un libro que, precisamente, se titulaba «El suicidio». En el curso de aquella investigación había descubierto un fenómeno al cual denominó «anomia». La anomia consistía en una desorientación y una desesperanza totales, y por ello estaba presente en la inmediata antesala de muchos, demasiados casos de suicidio… Pero, ya volviendo a esta época, se indicaba que los hombres eran dos veces más propensos que las mujeres a eliminarse, aunque ellas lo intentaban con mayor frecuencia. Y un detalle interesante: cerca del ochenta por ciento de los que se suicidaban parecían haber sufrido pre¬viamente una depresión. El suicidio era un asunto que siempre se relacionaba mucho más con los sentimientos de desesperación que con los de la tristeza. Y también había leído, en alguna parte, que el más seguro indicio de que alguien piensa suicidarse es que comunique su intención a otros.

¿Lo había hecho él ya? No, pero tampoco pensaba hacerlo. En la práctica, él sería de aquéllos pocos que callan sus intenciones, pero simplemente porque no tenía a nadie a quien comunicarlo ni a nadie a quien pudiera importarle de todo aquello un vulgar comino. De ponerse en medio de la calle —una calle cualquiera— a decirlo con gritos destemplados: «¡Que lo oiga bien todo el mundo! ¡Soy un suicida en potencia! ¡Y ahora voy a suicidarme! ¡Porque tengo que quitarme la vida!». Y a nadie le hubiera importado más que para pasar de largo haciendo al mismo tiempo un sugestivo movimiento con la cabeza, como diciendo: «ése sí que está loco de atar». Pero era cierto. Y él había leído también que las notas de los suicidas, las explicaciones que suelen dar después de algún intento frustrado y las deducciones que se hacen al respecto con posterioridad, indican las principales razones que empujan a la gente a matarse: la depresión crónica, la soledad incurable («Bueno, pared: ¿qué tal si charlamos un rato?»); la culpa o los remordimientos, los deseos de auto castigo, la vergüenza o el temor de sufrir sanciones por algún fracaso o agresión, el intento de huir de alguna situación («¿Hasta cuál de estas cuatro paredes?»); la pretensión de manipular a otros e incluso de castigarlos («¿Viste? ¡Me maté por tu culpa!»…); el impulso de entrar a una nueva vida para reunirse con las personas amadas que antes se había llevado la muerte… Y también, una reacción impulsiva ante la pérdida de alguien o de algo… ¿Acaso él no los había perdido a todos, y todo en esta vida?

Así que pensó con detenimiento: iba a terminar todo en un rato, sin ruido, con rapidez, sin dolor, con tranquilidad; tan sólo un largo sueño que ya nada iba a interrumpir. Quería emocionarse, pero le costaba. Entonces fantaseó: mañana nadie lo lloraría, pero no importaba, porque él no volvería a hacerlo, a llorar, y eso sí tenía mucho valor. Lo iban a enterrar a las apuradas, sin velorio ni cortejo fúnebre; sin bendiciones o letanías de cura; sin sollozos ni plañidos de lloronas; sin murmullos y comentarios de mirones. ¿Sería en un cementerio poblado por cipreses intensamente verdes? Después, el tiempo y el paso de las estaciones, yéndose y vol¬¬viendo con cadencia y precisión. ¿Cuánto tiempo debajo de aquella tierra fría, pudriéndose? ¿Sería cierto que a uno se lo comían los gusanos? Cuando menos era seguro que cada centímetro de ese cuerpo suyo iba a corromperse bajo la tierra. Después se convertiría en algo parecido al pergamino y, con el tiempo, sólo huesos amarillentos quedarían… Y si pasara mucho tiempo más, posiblemente hasta esos huesos quedarían convertidos en polvo. Con un leve estremecimiento volvió a la realidad y trató de sentir algo, de asustarse, emocionarse, cualquier cosa. Pero le era casi imposible experimentar algo más que una sensación física: la boca seca y un leve sabor agrio en el paladar. ¿Sería eso real o se trataría de una alucinación creada por su cerebro? Entonces tomó el primer montoncito con cuatro pastillas, las introdujo cuidadosamente en la boca y las apuró con un trago de agua. ¡Vaya arma! Quedaban dieciséis. Tras unos instantes de vacilación agarró otro montoncito y depositó con parsimonia las cuatro pastillas sobre la lengua. Otro sorbo prolongado. Ahora sólo quedaban doce. Esperó un par de minutos y entonces repitió la operación. El vaso de agua quedó reducido a un tercio y los montoncitos de pastillas ya eran sólo dos. Tenía que esperar el adormecimiento, simplemente eso. El libro lo decía bien claro. Esos escritores se documentan bien cuando van a escribir sobre algo. Seguramente, así sería. ¡Que llegara el sueño! ¿Y después? ¿Qué habría inmediatamente después de aquel sueño? Se hablaba y se escribía mucho sobre la gente que había estado a punto de morir pero que, sin embargo, había retornado desde los umbrales la muerte… Y las descripciones eran siempre iguales: contemplar el propio cuerpo desde lejos, un sentimiento enorme de paz y tranquilidad, entrar en un túnel y llegar hasta una luz intensa y benéfica, frente a la cual uno se sentía mejor aún. ¿Valía eso para los suicidas? Posiblemente no. Pero, a estas alturas, daba igual un infierno que otro. Desde lejos, lentamente y como si cabalgara sobre algodones, el sueño comenzaba a insinuar que podía llegar hasta él, ¡sueño! El principio del fin. Con mano ya más lenta (¿torpe?) aferró otro montoncito de pastillas, acertó a colocarlo en la cavidad bucal y lo pasó con un sorbo de agua. El líquido bajó por el esófago llevando una sensación de frescura. ¿Por qué sería aquella sensación tan vívida? Quedaba un solo montón. Los párpados comenzaban a pesar. En ese momento y en el extremo opuesto de la habitación, uno de los agujeros de la pared, grisáceo e irregular, pareció moverse levemente, como si detrás palpitara un ojo ciclópeo y burlón. ¿Visiones? A veces los ojos le juegan a uno malas pasadas. ¡El último montoncito de pastillas! ¡Tan sólo un trago más de agua! Realidad o ilusión, ya no importaba mucho, porque el sueño se hacía cada vez más presente detrás de sus párpados, luchando por bajarlos, por abatir la cabeza sobre la almohada y por llevarse a la mente, la conciencia y todo el resto, a vagar por quién sabe qué lugares remotos.

Sobre la mesa de noche la lámpara seguía iluminando con olímpica indiferencia cuando el hombre terminó por tragar la última de aquellas veinte pastillas blancas de aspecto inofensivo. Ahora sí, podía tenderse boca arriba en la cama y esperar a que el sueño absoluto llegara para apoderarse de su pobre cuerpo en el momento debido. El frasco abierto y el vaso vacío quedaron en la mesa de noche, junto a la lámpara, y el hombre dejó reposar, pesadamente, la cabeza sobre la almohada —¡la sintió extrañamente suave y mullida!— y acomodó el cuerpo, omóplatos, riñones, nalgas, piernas, talones, sobre el colchón que se hundía bajo su peso. Algunas gotas de sudor aparecieron, las sintió, sobre la frente y encima del labio superior. ¡Éste sí que era un día especial! Lenta y dulcemente, los sentidos comenzaban a replegarse hacia lugares ignorados.

Aparentemente, sería la paz.

* * * * *

Las cucarachas sintieron que el momento había llegado. Una luminosidad débil sumía a la habitación en algo más que penumbras y la otra luz, la más temible y dañina, se retiraba lenta pero seguramente, dejando el campo libre y el paso expedito. Aquella fuerza odiosa que parecía colmar la habitación hasta pocos minutos atrás, rebotando contra las paredes y hurgando en las ranuras e intersticios, se replegaba ahora, vencida, hacia aquella cama en donde el cuerpo del hombre latía con un ritmo acompasado y la vida que lo acompañaba comenzaba a irse.

Las cucarachas fueron apareciendo con lentitud. Eran muchas y asomaban desde todos los rincones, grietas y ranuras de la habitación, algunas inclusive desde el techo. Surgían por doquier, como un ejército concitado al combate por el son de las cornetas estridentes y los tambores redoblantes; un ejército que finalmente podía avanzar a campo traviesa, en triunfo y sin encontrar a su paso la menor resistencia, porque todas las defensas que lo habían contenido hasta aquel preciso momento se habían derrumbado sin remedio. Ahora comenzaban a caminar nerviosas, casi histéricas, juntándose por un imperativo instinto gregario y desplazándose… Primero junto a las paredes; después, ya saliendo hacia el centro de la habitación, en avance sigiloso y coordinado, como si estuviesen recelando de una reacción imprevista que pudiese barrerlas con la fuerza de un torrente de luz: una espada flamígera de energía que pudiese surgir en cualquier momento. Pero nada de eso sucedió. Por el contrario, la luz se apagaba, desaparecía, agonizaba sin remedio, ¡y el campo estaba abierto! Sólo la lámpara, sobre la mesa de noche, seguía manando sus rayos leves y escasos, como si se tratara de un faro perdido en la inmensidad de una noche oceánica huérfana de luna y estrellas, pero eso no bastaría para detener a las cucarachas en este momento.

Cucarachas nerviosas de antenas vibrantes, patas sigilosas, andares furtivos, decenas de ellas, cucarachas de brillantes cuerpos quitinosos, ojillos ínfimos y trompitas ávidas, cientos de ellas, cucarachas acercándose como una procesión de imprecisas siluetas marrones y oscuras, a los linderos de aquella cama turca en donde un cuerpo humano se apagaba con fatal seguridad.

Muchísimas, incontables cucarachas…

Entonces, desde el extremo más alejado de la habitación y del rincón más oscuro, emergió una enorme cucaracha negra. Era gorda, maligna y majestuosa. Segura de sí misma, fue avanzando con pesada celeridad hacia la cama, mientras se abría paso, imperiosa, entre sus congéneres más pequeñas.

La cucaracha enorme y negra ganó una de las patas del lecho y comenzó a trepar por ella con firme seguridad.

Las otras, ahora quietas, formaban un nervioso círculo que encerraba a la cama y amenazaba a la luz restante, mientras esperaban.

Firmes en sus puestos.

* * * * *

En aquel mismo momento el hombre yacía boca arriba, casi sin respirar. Sus ojos se iban cerrando al mundo gradualmente y para siempre, un poco más con cada segundo que pasaba. No sabía a ciencia cierta hacia donde iba, pero presentía —o cuando menos quería creer en ello con la fuerza que infunde la desesperación— que en algún lugar lo estaría aguardando un mundo mejor que aquél que abandonaba. Estaba muy cansado, pero, aun entre esa bruma que empezaba a apoderarse de su mente, existía un espacio para recordar ciertas cosas que alguna vez habían sido importantes para él. Breve, pero punzante, el cuerpo de una poesía extrañamente profética de José Martí revoloteaba, entre las brumas de su mente, con la persistencia caprichosa de una exótica mariposa negra:

Yo quiero salir del mundo

por la puerta natural.

En un carro de hojas verdes,

a morir me han de llevar.

No me dejen en lo oscuro

a morir como un traidor.

Yo soy bueno, y como bueno,

moriré de cara al sol…

Poco tiempo después de escribir aquellos versos, a Martí lo mataron los españoles en la batalla de Dos Ríos, un balazo en el rostro, otro en el pecho y un tercero en un muslo. Pasados algunos años y entonces en España, un joven y desconocido poeta llamado Dionisio Ridruejo escribió un himno de guerra titulado «Cara al sol». Era una canción militar, himno de guerra para miles de españoles que cayeron envueltos en su letanía y abrazados a sus palabras. «Cara al sol», que recogía casi toda la esencia del sentimiento poético de Martí (un hijo de españoles nacido en Cuba, y al cual habían matado los mismos españoles mientras luchaba por la independencia de su patria insular. La vida tiene esas cosas extrañas, de laberinto cretense. Es un fino entretejido de miles de millones de destinos humanos, que se entrecruzan, a la deriva, como barcos sin timón o como hojas arrastradas por el viento o como autos chocadores sin control)… ¿Dionisio Ridruejo? ¿José Martí?… ¿1898? ¿1936? ¿1992?… ¡Pero si a fin de cuentas todo daba igual! El mundo giraba y, entre sus vueltas, “Cara al sol”, decía, sencillamente:

Cara al sol

con la camisa nueva,

que tú bordaste en rojo ayer,

me hallará la muerte

si me llega

y no te vuelvo a ver…

La ironía del destino, que parece jugar con los seres humanos al escondite y hace que todo lo que es la vida gire y gire, ¡todo el tiempo!, como un inmenso remolino o como una extraña rueda. Distintas palabras, pero las mismas ideas; la danza del tiempo y de la muerte, en el reducido espacio de los hombres,«¡Bajo el sol!». Una leve sonrisa se dibujaba en los labios del hombre. Una modorra agradable lo invadía y los pensamientos se cruzaban e hilvanaban en su mente, tan fugaces, sin ton ni son. Allí no había sol ni casi luz artificial, pero todas las formas de morir llevan a lo mismo, a la muerte. Después de todo, él no había robado, ni estafado, ni matado, ni destruido a nadie, perdónalo Señor, si es que hubiere algo que perdonar, y de paso perdona a todos los que puedas, porque todo aquello que pudieran haber hecho de malo, a este cuerpo ya no le importa en lo más mínimo, amén.

La cucaracha negra arribó mientras tanto al borde de la sábana. Pareció husmear como extraño sabueso quitinoso a fin de orientarse y, de inmediato, enfiló hacia la pierna derecha del hombre inerte. La cucaracha sabía que debía apurarse, porque la vida del hombre escapaba rápidamente de ese cuerpo tendido y quieto. Así, el bicho inmundo trepó por una pierna, dejando a su paso un rastro viscoso. El pantalón era negro, pero no tanto como aquel ser recubierto de quitina brillosa que avanzaba hacia su meta. Con patas resueltas, pasó por encima del cinturón y holló la camisa blanca, tibia por el contacto de la piel que todavía sobrevivía por debajo. El pecho del hombre apenas sí se movía a causa de la respiración. La camisa abierta en aquel lugar permitió que las patas se afirmaran sobre la piel y que la cucaracha avanzara desde allí directamente hacia el cuello descubierto, levemente palpitante —imperceptiblemente—, apenas cubierto por una fina película de transpiración.

El hombre sintió entonces que algo extraño y horrible subía por su cuello. Era una sensación desagradable y en cierta forma quemante, pero ¡pesaban tanto ya los párpados! Los sentidos le transmitían aquel mensaje de alarma, pero el cerebro se negaba a otra cosa que no fuera hundirse cada vez más en aquel dulce sopor que lo invadía gradualmente, anegándolo con olas amables y tibias. Algo subía ahora por el mentón y se convertía en una sensación cada vez más desagradable, asociándose en el cerebro a una remota señal de alarma que

(¡Peligro!)

trataba de llevar al hombre, por un momento tan siquiera, a la superficie de la conciencia, hacia el difícil —pero todavía no imposible— manejo pleno de su instinto de conservación… Pero, al mismo tiempo, ¡to¬do era tan indefinible!, los sentidos se le diluían en una especie de modorra morbosa, complaciente. ¿Por qué, entonces, habría de luchar contra el sueño? ¡Plomo! Plomo en los ojos… ¿Cómo haría para abrirlos siquiera por unos cuantos segundos?

(¡Ya, házlo!)

¿Para qué hacerlo? Pero sí, había por lo menos un poco de sentido en algo: una mirada, una última mirada al mundo, a la luz, al aire, un adiós o un hasta luego, ¡extraña sensación en su boca! Y al mismo tiempo, ¿por qué esa urgente sensación de peligro y esa necesidad imperiosa de ver? ¡De mirar!

(¡Que abras los ojos! ¡Ya! )

Y entonces, pudo obedecer a su mente. Abrió los párpados y congeló una última mirada, con infinito asombro, durante apenas unos ínfimos segundos antes de hundirse para siempre en las tinieblas. Hubiera querido gritar, pero su último alarido de horror y repulsión apenas sí resonó dentro de los confines de su mente.

En aquel mismo instante el hombre murió, apresado entre una abrumadora certeza y un infinito espanto. Y murió contemplando a un monstruo gigantesco y espantoso —todo quitina, antenas, mil ojos de fuego líquido— el cual, agachado sobre él como un sumo sacerdote en pleno ritual de sacrificio, comenzaba a sorberle aquella vida que, por fin, se iba escapando en acelerado silencio, enroscada con su último aliento.

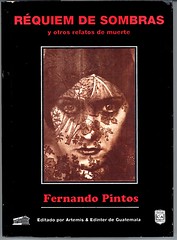

(De «Réquiem de sombras y otros relatos de muerte»).